|

动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)是我国居民致死、致残的主要病因之一[1,2],而低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)作为关键可控危险因素,其有效管理是ASCVD防治的核心因素之一。随着临床研究的深入和指南的更新,联合降脂治疗逐渐成为强化血脂干预的重要策略。尤其是在ASCVD危险分层中属于极高危和超高危的患者(如冠心病、脑卒中或合并糖尿病等患者人群),早期、强效、持续地降低LDL-C水平,对延缓疾病进展、改善患者预后至关重要[3]。海博麦布作为我国首个自主研发的全球第二代新型选择性胆固醇吸收抑制剂[#],与他汀类药物机制互补、协同增效,为需要接受联合降脂的人群提供了中国方案[4]。本文从海博麦布类胆固醇吸收抑制剂与他汀类药物联用的机制基础、ASCVD不同分层下的临床策略与患者切实的临床获益三方面,探讨海博麦布联合他汀在ASCVD管理中的重要价值。

[#]海博麦布专利期至2029年

机制互补:双管齐下,强效降低LDL-C

胆固醇在体内的代谢主要涉及肝脏合成与肠道吸收两个关键途径[5]。他汀类药物作为一线降脂药物,通过抑制肝脏中的HMG-CoA还原酶,有效减少内源性胆固醇的合成。然而,部分患者存在他汀不耐受和他汀治疗后降脂不达标的情况[4]。且他汀单药治疗存在6%效应,即在其剂量翻倍的情况下,LDL-C的降低效果仅能增加6%,而且可能增加肝功能异常、肌肉不良反应及新发糖尿病等不良反应风险,进一步限制了其临床使用[2]。

海博麦布则通过抑制小肠绒毛刷状缘上的胆固醇转运蛋白NPC1L1,阻断肠道内胆固醇的吸收,从而减少外源性胆固醇的入血。由于作用靶点与他汀完全不同,两者联合可实现合成与吸收双途径抑制,发挥协同降脂作用[6]。

既往研究及指南推荐均表明,中等强度他汀联合海博麦布类胆固醇吸收抑制剂,可有效降低ASCVD风险或全因死亡[2,7]。这一联合使用方案不仅显著提升降脂效率,还可有效避免他汀单药使用带来的安全性问题,为长期血脂管理提供了更为理想的选择。

临床策略:起始联合,助力极高危/超高危人群快速达标

对ASCVD风险进行分层管理是制定降脂策略的基础[8],尤其是对于既往发生过冠心病、脑卒中或合并多种危险因素如糖尿病、早发心血管病家族史等的极高危或超高危患者,指南对这部分人群的LDL-C控制目标值更为严格(分别为<1.8 mmol/L且较基线降低幅度>50% 和<1.4 mmol/L且较基线降低幅度>50%)[8]。

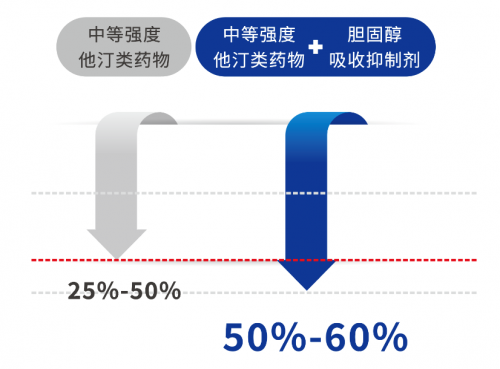

常规推荐的中等强度他汀类药物仅能实现25-50%的LDL-C降幅,无法达到ASCVD极高危/超高危人群的LDL-C控制目标。对此,我国血脂管理指南2明确推荐,对于 ASCVD 极高危/超高危人群,为实现 LDL-C 50% 基线降幅及目标值(如 1.4 mmol/L或<1.8 mmol/L)的双达标,推荐起始联合用药(推荐等级:1A)。这种策略不仅能提高 LDL-C 的降幅,还能显著缩短患者血脂达标所需的时间,让患者更早地处于更安全的血脂水平范围内。他汀与海博麦布类胆固醇吸收抑制剂的联合正符合这一策略需求:不仅能够实现LDL-C降幅>50%,还能避免高剂量他汀相关不良反应,更适合长期应用。

临床获益:强效达标与安全性的双重保障

降脂治疗的最终目标不仅是数字的下降,更是心血管事件风险的降低和患者生存质量的提高。他汀联合胆固醇吸收抑制剂的方案在多项临床研究中展现出明确的获益证据。LDL-C降幅>50%是斑块呈现稳定并进行逆转的开始,研究显示,联合治疗组患者斑块体积缩小百分比变化较他汀单药治疗组相比更为明显(13.9% vs. 5.1%,P=0.04),提示联合治疗可更显著地延缓甚至逆转动脉粥样硬化斑块的进展[9,10]。此外,对于合并糖尿病的ASCVD高危患者,联合治疗可进一步降低主要心血管事件(如心肌梗死、卒中、血运重建等)的发生风险。Kaplan-Meier曲线分析显示,较单药治疗组,联合治疗组心血管事件发生风险下降15%(HR 0.85,95%CI 0.78–0.94)[11]。

在肝肾安全性方面,第二代胆固醇吸收抑制剂海博麦布采用肝肾双通道排泄模式——77% 经肝脏代谢后随胆汁排入肠道,16% 经肾脏过滤随尿液排出,肝肾总清除率高达 93%[12]。相较于第一代胆固醇吸收抑制剂(依折麦布),其尿液排泄占比更高(16% vs 11%),有效分散了单一器官的排泄压力,减少了药物蓄积风险。尤为重要的是,他汀类药物主要经肝脏代谢,而海博麦布的排泄路径与之存在一定差异,二者联合使用不会增加肝肾负担和安全事件发生风险。

结语

在 ASCVD 危险分层的背景下,海博麦布与他汀类药物的联合应用,凭借机制互补的特性,精准突破中等强度他汀单药的疗效瓶颈,快速实现 LDL-C 降幅超 50% 的核心目标,成为极高危、超高危人群起始治疗的优选策略。这种策略能够快速、高效地降低 LDL-C 水平,提高血脂达标率,更重要的是,联合策略能帮助患者尽早降低心血管事件风险,为 ASCVD 的防治带来了新的希望与更优的临床选择。

参考文献:

[1]刘明波, 等. 中国全科医学,1-21.

[2]王增武, 等. 中国循环杂志,2023,38(03):237-271.

[3]Rao S V, et al. Journal of the American College of Cardiology, 2025, 85(22): 2135-2237.

[4]蔡思宇,等. 中华心血管病杂志,2023,51(02):180-187.

[5]Hu X, et al. Cell. 2024 Mar 28;187(7):1685-1700.e18.

[6]Shepherd J. European heart journal supplements, 2001, 3(suppl_E): E2-E5.

[7]Fulcher J, et al. Lancet (London, England), 2015, 385(9976): 1397-1405.

[8]中国血脂管理指南修订联合专家委员会, 等. 中国全科医学,2024,27(20):2429-2436.

[9]Nakajima N, et al. IJC Metabolic & Endocrine, 2014, 3: 8-13.

[10]Nissen S E, et al. Jama, 2004, 291(9): 1071-1080.

[11]Giugliano R P, et al. Circulation, 2018, 137(15): 1571-1582.

[12]赛斯美说明书.

|

首页 > 资讯 >

首页 > 资讯 >